設置公開<2010年7月23日>

主として、パソコン関係の話題。

その他、雑談、情報、愚痴話、自慢話、自説等々。

主旨は、閲覧の皆様に、一寸でも手助けが出来れば、

ご参考になればと、投稿賜りたく。

<不適切投稿は、削除します>

<投稿文は、【シバケンの天国別邸】に掲載します>

本家【シバケンの天国】

アクセス推移、ランキング、迷惑投稿公開、<趣意書>

<血糖>正しく知って、糖質疲労を防ぐ。 - シバケン

2025/11/09 (Sun) 20:49:31

<副題=その眠気もだるさも糖が原因? 正しく知って、糖質疲労を防ぐ(クロワッサン)>

<副題=その眠気もだるさも糖が原因? 正しく知って、糖質疲労を防ぐ(クロワッサン)>

>食後にとてつもなく眠くなる、だるくなる……。そんな経験ありませんか? それ、最近よく聞く糖質疲労かも? 糖と疲れの仕組みを糖尿病専門医の薗田憲司さんが解説!

>糖質制限ブームもあってか、糖質に悪いイメージを持つ人は少なくない。

>「本来、糖質は脳や体が活動するための大切なエネルギー源。重要な役割を担います」と話すのは、糖尿病専門医の薗田憲司さん。糖質はとりすぎてもとらなさすぎてもダメと続ける。

>「炭水化物や甘いものは手にとりやすく満足感を得やすいので、つい食べすぎてしまいます。一方で、まじめな人ほど控えようと我慢して摂取量が足りていないことも。どちらも、血糖値が急激に上がって下がるという“血糖値スパイク”を招きやすくなります」

>この血糖値の乱高下こそが、食後の疲労感の大きな要因だ。知っておきたいのは、年齢を重ねるほどこのスパイク状態が起きやすくなること。

>「血糖値を適切にコントロールするにはすい臓から分泌される“インスリン”が要です。ところが、加齢や更年期などで体質が変わるとインスリンの分泌や反応も鈍くなってくる。とはいえ、日頃のちょっとした工夫で糖質疲労は充分防ぐことができます」

>まずは一日の適正量を知り、3食きちんと糖質をとることから。食べる順番や食後のプチ運動も心がけたい。

>「2週間ほど続けたら、体が軽やかに変わるのを感じられますよ」

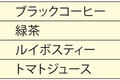

<図1>

炭水化物(食物繊維+糖質)

>糖質とは炭水化物から食物繊維を除いたもの

>糖質のくくりの中に糖類があり、ブドウ糖や果糖、砂糖などがある。糖質はブドウ糖が鎖状に連なるでんぷんが主で、オリゴ糖やキシリトールなども含まれる。いずれも消化によってブドウ糖に分解、吸収される。

>腸で吸収されて血液の中へ。血糖は体のどこへ行く?

<図2>

血糖の処理係・インシュリン

>血糖とは腸で吸収されて血液へ入ったブドウ糖のことで、血糖値はその濃度を指す。血糖値が上がるとすい臓から血糖値を下げるホルモンのインスリンが分泌。筋肉や肝臓に送られ、消費されずに余ると脂肪になる。

>だるさや集中力の低下は血糖値スパイクのせい

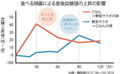

<図3>

急激に乱高下する血糖値が疲れの原因

>健康な人も誰しも一日の中で血糖値は変化するもの。ゆるやかに上がったり下がったりするのが理想的だ。しかし、糖質量の多い食事や早食いによって右のグラフの赤線のように血糖値が急上昇すると、インスリンが過剰に分泌され、一気に急降下。「この乱高下を血糖値スパイクといいます。血糖値が下がるときに眠気や倦怠感を伴い、下がりすぎた反応性低血糖の状態になると、強い空腹感やイライラを感じます。健康診断で空腹時血糖が正常値でも、食後に不調を感じたらスパイクを起こしているかも。食生活を見直してみましょう」

>血糖値の上がりやすさは年齢、遺伝、日常習慣がカギ

>「もともと日本人は欧米人と比べてインスリンの分泌能力が低い体質です。肥満でなくても糖尿病リスクを抱える人は多く、遺伝の要素も大きいんですね。また加齢によって全身の機能が落ちてくると糖質疲労を招きやすくなります」。さらに血糖値とホルモンバランスは密接に関係する。更年期で女性ホルモンが低下すれば、インスリンや成長ホルモンなど複数のホルモンのバランスにもひずみが生まれ、血糖コントロールが効きにくくなる。「インスリンの効果を妨げるような生活習慣をしていないかも注意。右の表でチェックしてみて」

<表4>

3個以上当てはまったら要注意!

>制限しすぎもダメ! 糖質の適正量を知る

<絵5>

一日200g程度のゆる糖質制限を心掛ける

>糖質疲労を防ぐには血糖値上昇の山をできるだけなだらかにすること。それには適正量をきちんととる“ゆる糖質制限”を心がけたい。「たとえば、身長が160cmの人なら一日の糖質量は200gが目安です。1日3食として1食あたり60gほど、おにぎり1個分よりも多い量になります。女性は更年期を境にコレステロール値が上がりやすいので、糖質を制限しすぎる代わりに脂質過多にならないように注意を。そのためにも適切に糖質をとりましょう」。まずは主食の糖質量を頭に入れることから。糖質と上手につきあい、健やかに過ごしたい。

<参考=「その眠気もだるさも糖が原因? 正しく知って、糖質疲労を防ぐ」(クロワッサン)>

(25/10/06)

https://croissant-online.jp/health/256345/

Re: <血糖>正しく知って、糖質疲労を防ぐ。 - シバケン

2025/11/09 (Sun) 23:53:53

<副題=糖質疲労を改善! 今日からできる血糖コントロールのヒント(クロワッサン)>

<副題=糖質疲労を改善! 今日からできる血糖コントロールのヒント(クロワッサン)>

>食後にとてつもなく眠くなる、だるくなる……。そんな経験ありませんか? それ、最近よく聞く糖質疲労かも? 食べ方から注意したいこと、運動法まで、今日からできる血糖コントロールのヒントを解説!

>糖質制限ブームもあってか、糖質に悪いイメージを持つ人は少なくない。

>「本来、糖質は脳や体が活動するための大切なエネルギー源。重要な役割を担います」と話すのは、糖尿病専門医の薗田憲司さん。糖質はとりすぎてもとらなさすぎてもダメと続ける。

>まずは一日の適正量を知り、3食きちんと糖質をとることから。食べる順番や食後のプチ運動も心がけたい。

>「2週間ほど続けたら、体が軽やかに変わるのを感じられますよ」

>【食べ方① 朝食】一日の血糖値安定のカギは朝にあり! たんぱく質をしっかりとる

>最も血糖値が下がる朝。朝食抜きで低血糖のままだと昼食や夕食後の血糖値スパイクが起きやすくなる。さらにエネルギー源である血糖を補うために筋肉の分解が進むので、朝食は欠かさず食べること。

>「“セカンドミール効果”といい、朝インスリンの分泌を促すと次の食事でもスムーズに働くんですね。特に朝のたんぱく質は筋肉量を保ち、健康的であるためにも必須です。定番の献立で習慣にするとラク。下はおすすめの例です」(薗田さん)

<図1>

>【食べ方② 食前】日中の血糖値上昇をゆるやかにする食前ドリンクを味方に

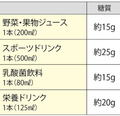

<表2>

これらを食前に飲むと糖の吸収がおだやかに。血糖値スパイクを予防。

>植物が持つ健康成分のポリフェノール。抗酸化作用で知られるが、血糖値スパイクの予防にもひと役。

>「たとえばコーヒーはクロロゲン酸、緑茶はカテキン、ルイボスティーはアスパラチン。また、トマトジュースはリコピンなどの機能性成分が含まれています。食前に飲むと血糖値の上昇を抑制する効果があります」

>コーヒーとトマトジュースは選ぶ際に気をつけたいポイントがある。

>「クロロゲン酸には浅煎りのコーヒーがおすすめ。基本はブラックですが、苦手なら無調整豆乳を入れてもOK。トマトジュースは食塩、砂糖、果糖ブドウ糖液糖入りを避けること」

<表3>

>【食べ方③ 間食】少量の糖質をとり、夜に向けてインスリンの分泌をスタンバイ!

>ゆるい糖質オフとはいえ、間食はNGに思えるが、実は逆。少量を上手に取り入れて夕食の前にすい臓の準備運動を。

>「低糖質で栄養のあるおやつを選び、糖質10gまでを目安にします。たんぱく質がとれるギリシャヨーグルトや糖質量が控えめのプロテイン、カカオポリフェノールを含む高カカオチョコレート、良質な油や食物繊維を含むナッツなどをお好みで。フルーツもビタミンがとれ、特に皮も食べると栄養満点。イチ押しはブルーベリーです」

>【食べ方④ 夕食】夜は20分以上かけてゆっくり食べて。急な血糖値上昇を防ぐ

>「比較的時間にゆとりのある夕食はゆっくり食べるのを意識。インスリンが少しずつ分泌されて血糖値の上昇がゆるやかになります。少し行儀が悪いかもしれませんが、ながら食い、ダラダラ食いを推奨します」

>よく噛んで食べ、たまに箸を置いて会話を楽しめば満足感もアップ。

>「朝や昼は時間がなく難しいので、準備や作業をしながらちょこちょこと分けて食べたり、食前ドリンクを取り入れたりと工夫してみましょう」

>【食べる順番】半分カーボラストで血糖値スパイクを起こさない

<図4>

食べる順番による食後血糖値の上昇の影響

<図5>

半分カーボラストの食べ方

>ベジファーストが体にいいと聞いたことのある人も多いのでは。野菜を先に食べると血糖値の上昇を防ぐ効果がある。食物繊維、たんぱく質、糖質の順番がいいとされているが、ごはんだけを残して食べるのは味気ないもの。

>「そこで試してほしいのが“半分カーボラスト”。食事の中盤におかずとごはんを交互に、最後に残りのごはんを食べます。血糖値のアップダウンをゆるやかにしながら、食の楽しみも両立できますよ」

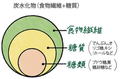

>【注意したいもの】吸収が早く、血糖値が即効上がる甘い飲み物はほどほどに

>「体にいいものを心がけるのと同じくらい大事なのが、よくないものを控えること。見逃しやすいのが甘い飲み物です」

>なぜ飲み物かといえば、液体の糖質はすみやかに腸から吸収されて一気に血糖値がアップするから。健康によかれと思って飲んでいるものに含まれる糖質量の目安を以下に紹介。角砂糖1個の糖質が約3.3gと考えると……。けっこうな量の糖質を含んでいることがわかる。

<表6>

>【とりたいもの】食物繊維を自然にとれる食材をパートナーに

<絵7>

右・イヌリン ファイバー 3.6g×30包 7,020円(ニホンドウ漢方ブティック TEL:03-5774-4193) 左・高純度イヌリン 400g 1,780円(にんにく玉本舗 TEL:0942-45-3010)

>食物繊維は血糖値の上昇を抑え、腸内環境を整えるなどいいことずくめ。ただどうしても不足しがち。

>「野菜だけでは難しいので、主食を未精製の茶色のものにしたり、ネバネバ食材を献立に一品加えたり自然にとれるのが理想です。特にネバネバ食材の水溶性食物繊維は腸内で糖の吸収を抑える働きがあります。飲み物や食べ物に混ぜてとれる食物繊維のイヌリンも手軽で便利。僕はプロテインに加えて飲んでいます」

>【運動】効果てきめん! 食後は体を動かして血糖値スパイクつぶし

<絵8>

イスに座り、足を肩幅よりも少し開いて手は太ももの上に。太ももの裏の筋肉を使い、7秒かけて立ち上がり、7秒かけて座る。10回。慣れたらイスを外して中腰の姿勢でも。 出典・「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」(厚生労働省)

>食べてすぐ寝ると牛になる。消化不良の話でよくいわれるが、血糖値の観点からも食後は体を軽く動かすのがベター。

>「これ、食後の眠気を抑えるのにすごく効果的です。何もハードな運動である必要はありません。下の表の“メッツ”とは、安静時を1として比べた身体活動の強さを表したもの。皿洗いや歩くだけでも血糖をエネルギーとして消費できます。また足腰の筋肉は全身の筋肉の約6割を占めるので、スクワットや階段の上り下りもおすすめ。効率よく消費できます」

<参考=「糖質疲労を改善! 今日からできる血糖コントロールのヒント」(クロワッサン)>

(25/10/09)

https://croissant-online.jp/health/256360/